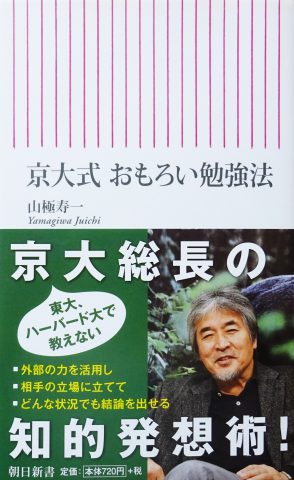

『京大式 おもろい勉強法』(山極寿一[やまぎわ・じゅいち]著、朝日新書)を読みました。 著者は2014年10月から京大総長。「私を今回総長に選んだ教職員たちは、おそらく大学の自治とアカデミックフリーダム(学問の自由)を守りたいと考えたのではないでしょうか」というように、安倍政権のもとで大学をめぐる自治と自由が脅かされている背景が垣間見えます。

著者は2014年10月から京大総長。「私を今回総長に選んだ教職員たちは、おそらく大学の自治とアカデミックフリーダム(学問の自由)を守りたいと考えたのではないでしょうか」というように、安倍政権のもとで大学をめぐる自治と自由が脅かされている背景が垣間見えます。 本書はノウハウ本ではまったくありません。著者が「アフリカの人たち」や「京都の人たち」、「ジャングルの中で暮らすゴリラたち」から学んだ対話や対人関係の術(すべ)=対人力こそ、グローバル人材や国際的に通用する人材の育成につながる話。

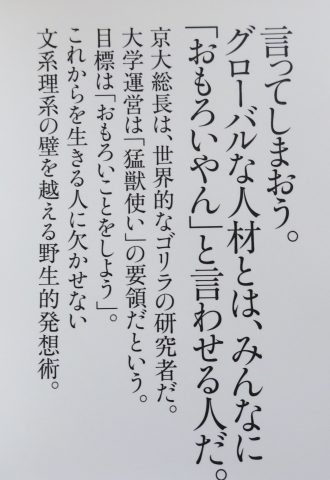

本書はノウハウ本ではまったくありません。著者が「アフリカの人たち」や「京都の人たち」、「ジャングルの中で暮らすゴリラたち」から学んだ対話や対人関係の術(すべ)=対人力こそ、グローバル人材や国際的に通用する人材の育成につながる話。 「野性的で泥臭い、ちょっと変わった」勉強法です。「自由な学風」や「独創性」を貫いてきた京大だからこそ、未来の社会に向けてできることはたくさんある、と。

「野性的で泥臭い、ちょっと変わった」勉強法です。「自由な学風」や「独創性」を貫いてきた京大だからこそ、未来の社会に向けてできることはたくさんある、と。

月: 2016年5月

トラウマルート/疲労蓄積?/自然の小さな営み

けさは、私が住む高台の住宅街の南側から西側を取り囲む農村地域(平小泉[たいら・こいずみ])を通るルートを久しぶりに散歩。 退院直後の3月4日、このルートをベースにあちこちの道を出入りして2時間余り。以来2か月余り、いまだ筋肉痛が残る、ある種トラウマのあるルート。

退院直後の3月4日、このルートをベースにあちこちの道を出入りして2時間余り。以来2か月余り、いまだ筋肉痛が残る、ある種トラウマのあるルート。 そういえば今週(16日~)、朝6時半を過ぎる起床時間が続き、きょうまでテレビ体操パスが続いています。

そういえば今週(16日~)、朝6時半を過ぎる起床時間が続き、きょうまでテレビ体操パスが続いています。 ペロが喜び勇んで歩く姿に引きずられ、雨が降らない限り散歩だけは欠かさず、なおかつ、室内でのストレッチまがいの体操を、足の中途半端な痛さに耐えて続けていますが、少しの疲労蓄積なのかも…

ペロが喜び勇んで歩く姿に引きずられ、雨が降らない限り散歩だけは欠かさず、なおかつ、室内でのストレッチまがいの体操を、足の中途半端な痛さに耐えて続けていますが、少しの疲労蓄積なのかも… まぁ、ともかく、自然の小さな営みに、毎日癒されています。

まぁ、ともかく、自然の小さな営みに、毎日癒されています。

家に戻ると読書。私の「作業部屋」内の整理のつかない資料類の処分などの片づけをするよう言われていますが、ず~と先送り。よろしくない!

医療生協ニュース/久しぶりに会話/買い物、読書、ストレッチ、テレビ…

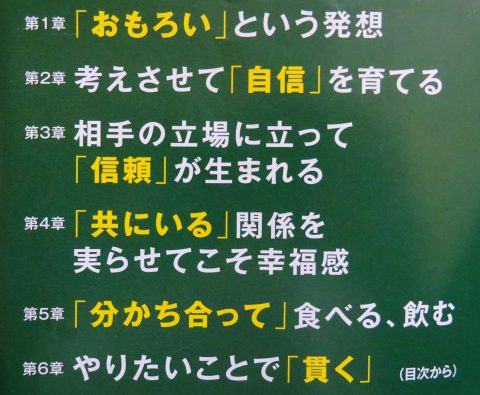

朝の洗濯物たたみ・洗濯物干し、庭の鉢・プランターに水やりの仕事を終えてから、ペロを連れて浜通り医療生協ニュースをご近所の組合員宅に配布しました。 配布先の組合員や、配布途中にご近所のかたなど 何人かとお会いし、「元気になったの?」「顔を見られてよかった!」「復帰を待ってます!」などと声をかけられ、久しぶりに「会話」できました。

配布先の組合員や、配布途中にご近所のかたなど 何人かとお会いし、「元気になったの?」「顔を見られてよかった!」「復帰を待ってます!」などと声をかけられ、久しぶりに「会話」できました。 その後は食器洗剤やトイレットペーパーなと日用品の買い物に。食器洗いは今、私の毎日の仕事になっているので、洗剤の減り具合がわかるのです。

その後は食器洗剤やトイレットペーパーなと日用品の買い物に。食器洗いは今、私の毎日の仕事になっているので、洗剤の減り具合がわかるのです。 家に戻ってからは読書。ついでに若干のストレッチなど。

家に戻ってからは読書。ついでに若干のストレッチなど。 夕刻以降はもっぱらテレビ視聴。

夕刻以降はもっぱらテレビ視聴。 だいたい、毎日がこんな一日でしょうか。

だいたい、毎日がこんな一日でしょうか。

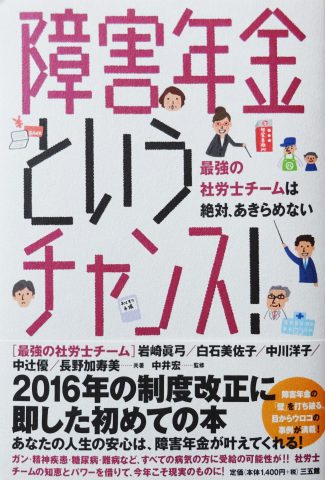

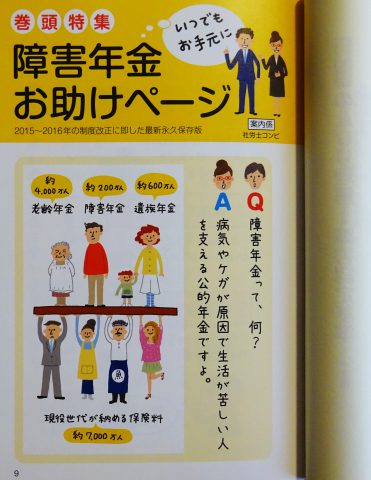

障害年金というチャンス

『障害年金というチャンス!』([最強の社労士チーム]岩崎眞弓ほか著、中井宏監修、三五館)を読みました。 障害年金は、病名に関係なく、障害状態が1年半以上続いていて、現状も日常生活に支障があれば、受給の対象になります。だれがいつなってもおかしない「うつ病、がん、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、難病などもその状態によって支給されます。

障害年金は、病名に関係なく、障害状態が1年半以上続いていて、現状も日常生活に支障があれば、受給の対象になります。だれがいつなってもおかしない「うつ病、がん、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、難病などもその状態によって支給されます。 もちろん条件がありますが、課題や問題も。本書では、専門家である社会保険労務士たちが、障害年金を必要としている人たちのために、より早く、より正確に解説することで、役立つ本として企画されました。

もちろん条件がありますが、課題や問題も。本書では、専門家である社会保険労務士たちが、障害年金を必要としている人たちのために、より早く、より正確に解説することで、役立つ本として企画されました。 障害年金という制度のすばらしさ、その制度の柔軟性、社労士という専門家の必要性を説明した前著『障害年金というヒント』と合わせ読むと、一歩踏み込んだ本書の位置がわかると思います。

障害年金という制度のすばらしさ、その制度の柔軟性、社労士という専門家の必要性を説明した前著『障害年金というヒント』と合わせ読むと、一歩踏み込んだ本書の位置がわかると思います。

本書全体を貫くテーマは「あきらめない!」

ペロの散髪/『AERA』5月23日号の「現代の肖像」

きょうはペロは散髪。

朝8時過ぎには「散髪屋」さんに連れて行き、昼過ぎには「終えましたよ」と連絡がありました。ちょっと離れたところなので、車で送り迎え。さっぱりしたペロ。

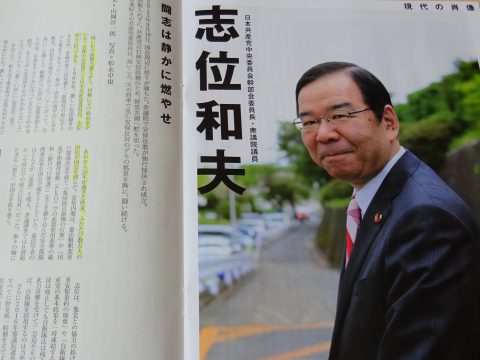

車で出かけたついでに本屋により、『アエラ』5月23日号を購入。 「現代の肖像」に共産党の志位和夫委員長。志位さんの野党共闘の呼びかけに、小沢一郎・生活の党共同代表が「主張を180度転換して、安倍政権はダメだから、野党共闘をしよう、と決断したことを評価しています‥‥安倍政権は危険。共産党よりもはるかに危ない(笑)」と、提案に即断即決で賛同した、と取材に応じています。

「現代の肖像」に共産党の志位和夫委員長。志位さんの野党共闘の呼びかけに、小沢一郎・生活の党共同代表が「主張を180度転換して、安倍政権はダメだから、野党共闘をしよう、と決断したことを評価しています‥‥安倍政権は危険。共産党よりもはるかに危ない(笑)」と、提案に即断即決で賛同した、と取材に応じています。

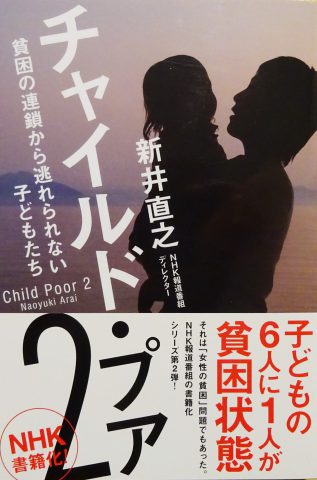

チャイルド・プア2 貧困の連鎖から逃れられない子どもたち/子どもたちが救われる社会を作るため

『チャイルド・プア2 貧困の連鎖から逃れられない子どもたち』(新井直之著、TOブックス)を読みました。 オビに「NHK報道番組の書籍化 シリーズ第2弾!」とあります。第1弾は特報首都圏「チャイルド・プア~急増 苦しむ子どもたち~」(2012年10月19日放送)の書籍化でした。

オビに「NHK報道番組の書籍化 シリーズ第2弾!」とあります。第1弾は特報首都圏「チャイルド・プア~急増 苦しむ子どもたち~」(2012年10月19日放送)の書籍化でした。 序章・第1章で2015年2月に発生した川崎・中1男子殺害事件を「子どもの貧困の象徴的な事件」としてその背景を紐解き、「見ようとしないと見えない子どもの貧困」を前著を踏まえて考えます。

序章・第1章で2015年2月に発生した川崎・中1男子殺害事件を「子どもの貧困の象徴的な事件」としてその背景を紐解き、「見ようとしないと見えない子どもの貧困」を前著を踏まえて考えます。

第2~5章が2013年5月31日放送の首都圏スペシャル「逆境を生き抜け~急増“チャイルド・プア”闘う現場~」、これをリメイクした同年6月11日・地方発ドキュメンタリーの同名番組の取材から、東京都北区の銭湯を舞台に地域に根ざしたとりくみの書き下ろし。

第6章は札幌市の社会福祉法人が長い時間をかけて創り上げた、差別や偏見のない安心して暮らせる居場所づくりです。

「目指すべきは、良い番組を作って満足することではなく、1人でも多くの子どもたちが救われる社会を作ること」と言う著者たちスタッフの意気込みが伝わります。

花々のきれいさと力強さと

きのう、きょうと、おとといとはうって変わり、朝から空には雲がわずかに見える程度の快晴。 外に出る準備を始めると、ペロも喜んで「出かけるの!?」といった調子です。

外に出る準備を始めると、ペロも喜んで「出かけるの!?」といった調子です。 3月上旬に退院し、喜び勇んで散歩し始めたのはいいものの、翌日(4日)の2時間散歩がその後に響き、いまだ足の筋肉痛、足のつりやすい状態が続き、いやになってしまいますが、ともかく、2時間はやめて、1時間に満たない散歩を心がけています。

3月上旬に退院し、喜び勇んで散歩し始めたのはいいものの、翌日(4日)の2時間散歩がその後に響き、いまだ足の筋肉痛、足のつりやすい状態が続き、いやになってしまいますが、ともかく、2時間はやめて、1時間に満たない散歩を心がけています。 家は3丁目にありますが、きのう、きょうと、これまで散歩で歩いたことはなかった2丁目周遊。

家は3丁目にありますが、きのう、きょうと、これまで散歩で歩いたことはなかった2丁目周遊。 きのうは南側を1周するルート。

きのうは南側を1周するルート。 きょうは北側を1周しようと出発しましたが、南側のような「四角形」ではなく、ちょっと出張った地域が2か所ほどあるために、たぶん3分の2程度だったと思います。

きょうは北側を1周しようと出発しましたが、南側のような「四角形」ではなく、ちょっと出張った地域が2か所ほどあるために、たぶん3分の2程度だったと思います。 それはともかく、日ごろは目にも留めない小さな花々がきれいなことや、「力強さ」に気付き、われながらちょっと感心しています。

それはともかく、日ごろは目にも留めない小さな花々がきれいなことや、「力強さ」に気付き、われながらちょっと感心しています。 先人たちは、こうした花々に目を留め、興味を抱き、観察し、名前を付けてきたんだなぁ。

先人たちは、こうした花々に目を留め、興味を抱き、観察し、名前を付けてきたんだなぁ。 そればかりか、いつも目にしているかもしない花でも、あらためてしかと見つめると、へぇ~、こんな形だったんだ。

そればかりか、いつも目にしているかもしない花でも、あらためてしかと見つめると、へぇ~、こんな形だったんだ。 わが家の庭にもまた咲き始める花があります。

わが家の庭にもまた咲き始める花があります。

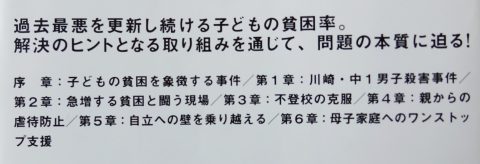

国保都道府県単位化問題

『検証! 国保都道府県単位化問題』(寺内順子著、日本機関紙出版センター)を読みました。

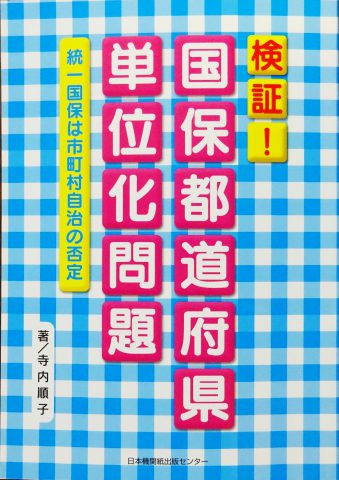

1961年に国民皆保険の主軸制度としてスタートした国民健康保険が、2018年度からその保険者が都道府県と市町村になります。

市町村のみの単独運営だったこれまでの国保との最大の違いは、都道府県が国保財政を握ることです。

2014年に成立した医療介護総合確保推進法では、都道府県が地域医療構想(ビジョン)を策定し、医療提供体制の枠組みを決める権限を持たされました。

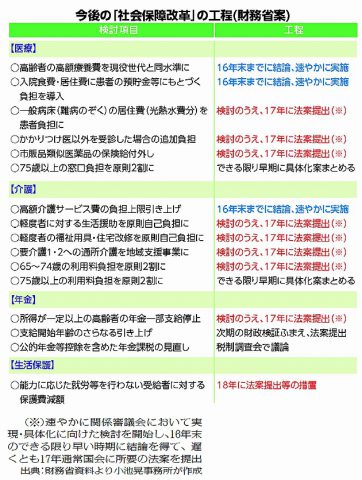

ねらいは明確です。医療費の大きなシェアを持つ国保を都道府県単位化することで、医療提供体制と医療費支払いをリンクさせ、「医療費適正化」という名の医療費の削減を、県にさせようとするしくみです。

もちろん、国民主権国家において、話はそう単純ではありません。住民の立場に立ち、命を守る役割を果たす自治体としての医療保険制度として国保を活かすかどうか、この2年、自治体職員とともに、都道府県ごとのたたかいが正念場となります。

「いつでも元気」「comcom」の5月号と「経済」6月号

雨のきょうはまず、全日本民医連の『いつでも元気』、医療福祉生協の『comcom(コムコム)』のそれぞれの5月号の特集「子どもの貧困」、「子どもの居場所 おとなの居場所」を読みました。 「元気」には長野、京都の民医連医療機関のとりくみ、名古屋市内と練馬区内での「無料塾」「こども食堂」が紹介され、「コムコム」ではNPO法人の赤石千衣子さんのインタビュー、名古屋市内と大田区内の「こども食堂」が紹介されています。

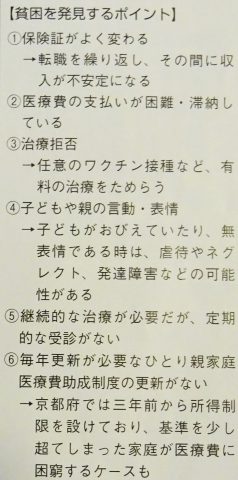

「元気」には長野、京都の民医連医療機関のとりくみ、名古屋市内と練馬区内での「無料塾」「こども食堂」が紹介され、「コムコム」ではNPO法人の赤石千衣子さんのインタビュー、名古屋市内と大田区内の「こども食堂」が紹介されています。 京都・かどの三条こども診療所の「貧困を発見するポイント」は医療機関に限らず、参考になると思います。

京都・かどの三条こども診療所の「貧困を発見するポイント」は医療機関に限らず、参考になると思います。

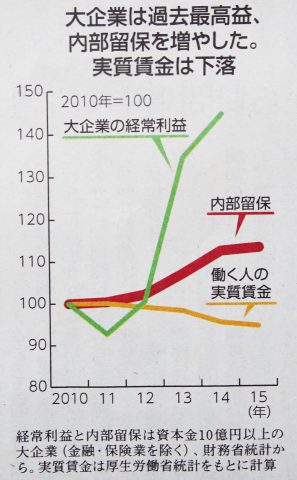

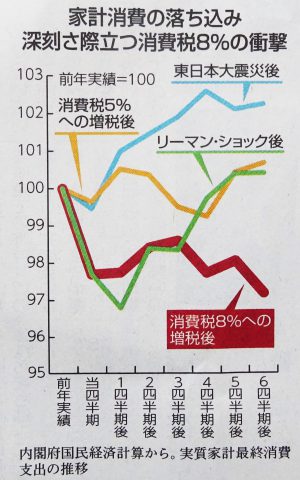

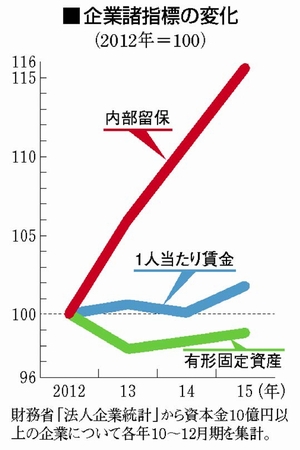

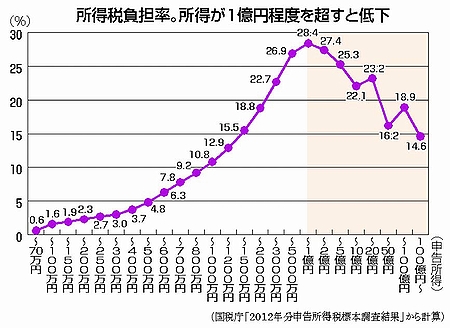

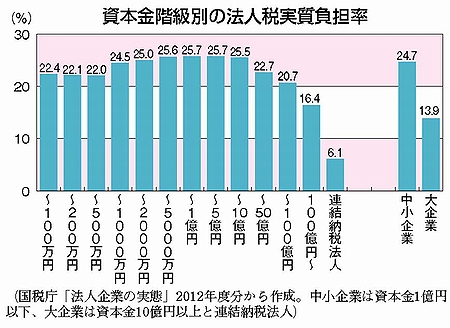

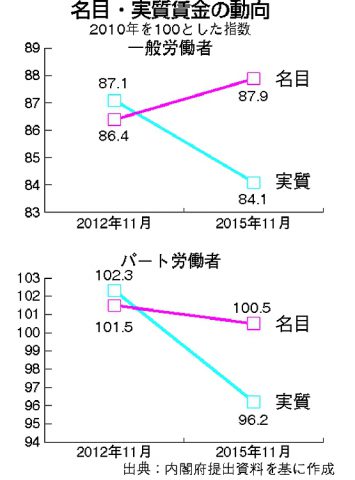

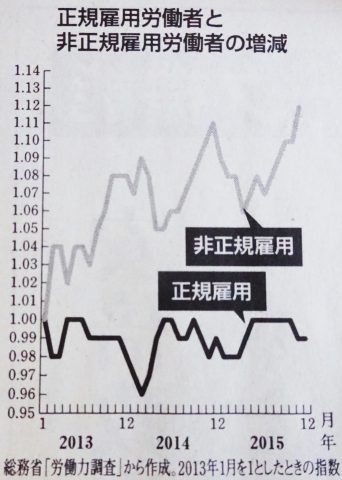

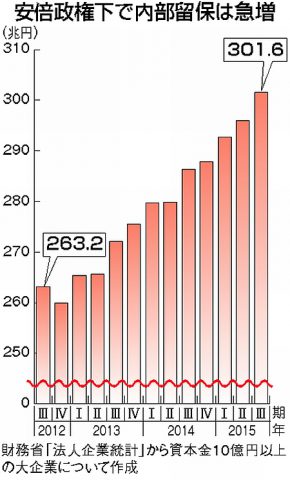

午後には、おとといからぼちぼちと読み進めていた月刊誌『経済』6月号を興味深く読みました。 なかでも特集「アベノミクス 破綻と転換」の藤田宏さん「貧困クライシス」では、5つの図、8つの表を使い、「危機」と同時に「転機」「重大局面」の意味を持つクライシスの現実を浮き上がらせ、安倍政権打倒の世論と共同をさらに発展させ、ピンチをチャンスに変える、「働く貧困」打開の政策提起を訴えています。

なかでも特集「アベノミクス 破綻と転換」の藤田宏さん「貧困クライシス」では、5つの図、8つの表を使い、「危機」と同時に「転機」「重大局面」の意味を持つクライシスの現実を浮き上がらせ、安倍政権打倒の世論と共同をさらに発展させ、ピンチをチャンスに変える、「働く貧困」打開の政策提起を訴えています。

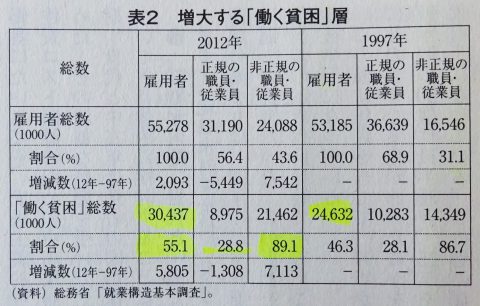

論文では「働く貧困」層を、“結婚の壁”、老後の年金水準から年収300万円未満としています。2番目の表では、1997年から2012年にかけて「働く貧困」層が580.5万人も増大し、非正規労働者の9割近く(89.1%)になっているだけでなく、正規労働者の3割近く(28.8%)になっており、雇用者に占める割合は過半数を超える55.1%という驚くべき高さになっていることが示されます。

安倍政権下での国民の暮らしの実態資料

安倍首相は、7月の参院選で国民の支持をかすめ取ろうと、「一億総活躍社会」を実現し、老いも若きも生きいきと働けるバラ色の「生涯現役社会」が可能になるかのように言っています。同一労働同一賃金、36(さぶろく)協定の「再検討」まで言い出しています。 「郵政民営化ですべてがバラ色に変わる」と言って解散・総選挙に打って出て「大勝した」かつての首相を思い出してしまいます。

「郵政民営化ですべてがバラ色に変わる」と言って解散・総選挙に打って出て「大勝した」かつての首相を思い出してしまいます。 安倍政権によって、国民の暮らしの現実はどうなっているか、「雇用は増え、賃金は増え」といいことづくめのように首相の言うことがいかにデタラメかは、「実感」からもわかるというものです。

安倍政権によって、国民の暮らしの現実はどうなっているか、「雇用は増え、賃金は増え」といいことづくめのように首相の言うことがいかにデタラメかは、「実感」からもわかるというものです。

少し体系的に資料集めでもしてみようと思います。

ともかく、憲法そっちのけで、立憲主義を破壊したまま、社会保障も後退させ、国民には負担を押し付けることを次つぎと実行しておきながら、さかさまなことを言ってだまそうとする。

ともかく、憲法そっちのけで、立憲主義を破壊したまま、社会保障も後退させ、国民には負担を押し付けることを次つぎと実行しておきながら、さかさまなことを言ってだまそうとする。

断じて許せません。