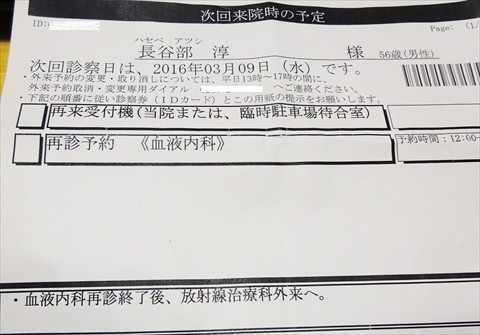

きのう、調剤薬局から病院外来での処方薬をもらった勢いで、医薬分業に関して国策の誤りなどと偉そうなことを書いてしまいました。

その部分を削除してしまえばそれまでなのですが、すでに読まれてしまっているものなので、それも気が引けます。

医薬分業に関しては、この四半世紀、私の認識はあまり進歩・発展するところではないのですが、せっかくなので記録に残しておこうと思います。

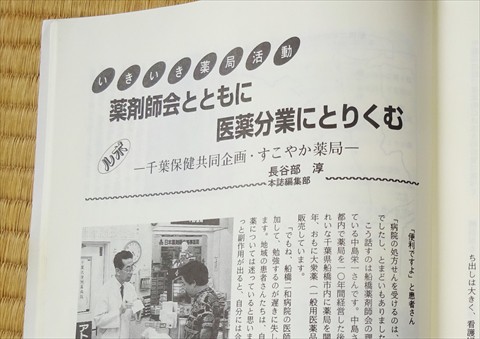

四半世紀前、私は全日本民主医療機関連合会(民医連)事務局に務め、月刊誌『民医連医療』の編集にたずさわり、1993年9月号(第254号)では、民医連加盟の保険調剤薬局をたずね、その活動の様子を報告していました。

まず医薬分業についてです。「住民に安全で有効な薬を提供し、副作用を防止するうえで、医薬分業は大きな役割を果たします」。「医薬分業とは本来、医師と薬剤師が技術・職能の専門化を認め、協力して薬物治療にあたることです」。

次に保険調剤薬局の評価です。「保険薬局が、数多くの医療機関から処方せんを受け入れ、薬剤師の役割を十分に発揮するとともに、一般の薬局との薬剤師とも連携し、地域医療の民主的形成の一翼をになう努力をし…面分業を先駆的に実践しているといえます」。

そしてたずねた薬局の薬局長の言葉として、「地域の薬剤師(との)連携を日常的にし、在宅医療、老人看護、環境問題など地域の保健活動に地域の薬剤師が旺盛にとりくんでいくことが重要で、私たち民医連の保険薬局がその先頭に立って役割を果たすことが重要です」と紹介しました。

民医連の機関誌上での報告なので、多少、民医連加盟薬局を持ち上げ気味です。が、医薬分業そのものや、保険調剤薬局の存在を積極的に評価していることは分かっていただけると思います。

問題は「国策としての医薬分業」への評価です。「政府・厚生省は、医療費の削減とくに薬剤費の削減のために、院外処方せんによる分業のみを医薬分業として、地域の薬局へその役割を押しつけようとしています」。

「編集後記」でも「政府・厚生省は、医療費上昇の要因の一つに、医師が不必要な薬を不必要な長期投与し、薬価差益にたよることをあげ、医師の経営とは無関係な地域の薬局に処方せんを出させることによって薬剤費を抑え…それがまた誤った『分業観』を生んでいる」と書きました。

当時の認識として、今も間違ってはいなかったと思います。医師や医療機関がすべてもうけに走っているかのように思わせ、医療不信をあおり、診療報酬による意図的な誘導もし、医療界と国民との分断を図る意図を告発する思いで報告した記憶があります。

あれからほぼ四半世紀。状況はずいぶん変わっていると思うので、「医薬分業」をめぐってどんな四半世紀であったのか、その総括は必要かと思います。

いずれにせよ、病とたたかう主人公である患者さんを中心に置き、専門家である医師・薬剤師が、分業に基づく協業を通して患者さんのために力を発揮することが医薬分業の本質だと思います。外来医療も入院医療もその本質に変わりはないと思います。

ともかく、保険薬局の地域での役割や医薬分業について、介護保険制度も導入されたこの四半世紀の状況の変化を把握しないまま言うのもなんですが、憲法25条に基づく国策としての後押しが欠けている、という私の認識は今も変わっていません。

現場のみなさん、いかがでしょうか。