病棟入院患者のインフルエンザ感染者発生により、家族も原則として病室へ入れない面会制限となり、とりあえず当面、病棟ホールで必要なものの受け渡しをすることにしました。

「駐車場着」のメールが妻から届いたら、3分後には私が病室を出てホールへ行く、といった段取りです。

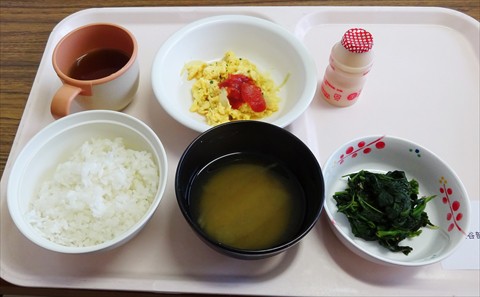

【2016.02.12 朝食】

なにせ入院以来これまで、妻が泊まりの研修で朝、自宅にいない特別な日を除き、毎日来てもらっています。

自宅に毎日届く日刊新聞の3紙、着替え、替えタオルを持ってきてもらい、読み終わった新聞、洗濯用着替え・タオルなどを持ち帰ってもらう、というわけです。

【2016.02.12 昼食】

その際、着替え・タオルなどが足りなくなっていないかの点検もしてもらっています。「着替え」は病室・病院内のことなので、パジャマと下着類だけ。

出勤前のことなので、8時の「朝ドラ」が始まる前には駐車場の車に戻るぐらいのせわしさ。

まぁ、最初の2か月強は、点滴台と24時間いっしょに移動しなければならない生活だったので、なにかと頼らざるを得ませんでした。そして丸4か月が経過し、あと2週間もすれば5か月。

要するに、妻には病室まで来てもらうことが至極当たり前の「生活」だったものが、外的要因によってその生活に変更を加えるというエネルギー費消を要するため、こうして今、屁理屈をこねているところです。

【2016.02.12 夕食】

きょうは7回目の化学療法後、白血球を減少させない10回目の皮下注射。今回の予定はあしたまでの11回だったと思いますが、翌15日の血液検査で血球数に問題がなければ、自宅外泊のつもりです。そして来週には8クール目、予定した最後のR-CHOP療法の実施のはずです。