きのうの衆院予算委委員会では、共産党の藤野保史(やすふみ)議員が質問していました、

テレビ中継がなく残念でしたが、「アベノミクス」を自画自賛する安倍首相の言い分が成り立たないことを政府統計を使って証明して見せ、消費税増税の中止を求めました。

安倍内閣(2012年12月26日~第二次)の3年間で実質賃金は5%減少しています。このことに関しアベはこの間「実質賃金がマイナスなのは、低賃金のパート労働者が増えているからだ」「正規雇用はプラスに転じた」と開き直っています。

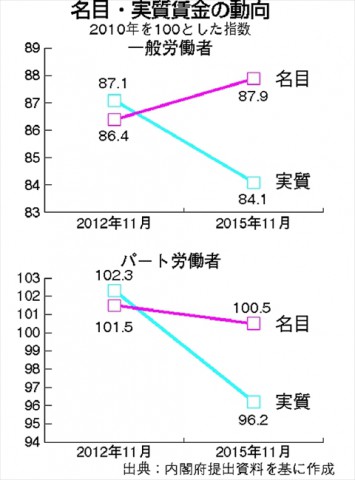

藤野議員が示したのは、内閣府の「ミニ経済白書」で、実質賃金は一般労働者もこの3年間で3ポイント下がり、パート労働者も6ポイント以上減少している事実。

アベはまったくでたらめです。

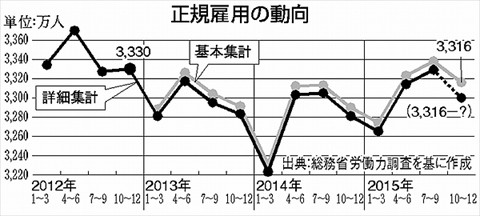

藤野議員が示したもう一つの資料は総務省労働力調査をもとにした正規雇用の労働者の動向グラフ。アベは内閣3年間の比較を「12年7~9月期と15年7~9月期」でするのですが、12年12月発足内閣時と比較するには、12年10~12月期と15年10~12月期とを比較するのが実態に近いのは当然のこと。

これによれば、詳細集計では12年10~12月期の3330万人が15年10~12月期には14万人以上下回ることが見込まれています。

アベは「公表される結果をよく分析していきたい」と答えざるを得ないし、石原伸晃経済再生相も統計数字を否定できないので、しどろもどろ。

とにかくいい加減な政治、国民の暮らし無視の政治、国民の声とさかさまな政治、国防軍を早く作りたがる政治がアベのしたい政治です。「7割の憲法学者が自衛隊に憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきだという考え方もある」とは、アベ自身の考え方です。

この倒錯思考を倒錯ではないと思い込み、自衛隊違憲論に限らず、立憲主義を否定しても否定している自覚がない独裁思考の持ち主がアベであることがいよいよ鮮明ではないでしょうか。

【2016.02.06 朝食】

きょうは目覚めの午前3時ごろから午前9時過ぎのバイタルチェックと皮下注射、午後の昼食から入浴、2時前のバイタルチェック以外の昼間の時間はまた寝てしまいました。

【2016.02.06 昼食】

夕刻5時半以降はしっかり目覚め、夕食時に来てくれた妻が持ってきてくれた「女性のひろば」3月号や「しんぶん赤旗」日曜版などに目を通し、今は9時から始まったテレ朝系「土曜ワイド劇場 西村京太郎トラベル65」を最後まで見る構えです。

【2016.02.06 夕食】