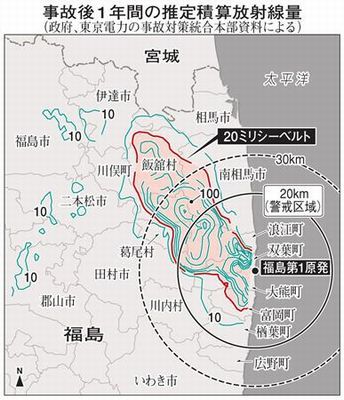

放射性物質が人体に与える影響を検討していた食品安全委員会がきのう、自然由来の放射線量を除いて、外部被ばくと内部被ばくを合わせた生涯の累積線量について、がんのリスクが高まるとされる100㍉㏜を超えないようにすべき、との見解をまとめた、と報道されました。

厚労省としては、食品からの被ばくリスク答申を想定していたので、面食らったようです。食品による内部被ばくのみを取り上げた研究や、内部被ばくと外部被ばくを別々に分析したデータがほとんどないのが現実のようです。

一方、いわき市はきのう、「子供達の生活空間における当面の放射線量の目標水準」を0.3マイクロシーベルト毎時と設定しました。

「自然由来の放射線量」については事故前の環境測定値0.06マイクロシーベルト毎時を基本に、あれこれ換算して0.11マイクロシーベルト毎時。「事故の影響による放射線量」については、年間1㍉シーベルトを目標とし、屋外8時間、屋内16時間の生活様式をモデルとし、屋内では屋外の40%の被ばくとして計算し、0.19マイクロシーベルト毎時として、計0.3マイクロシーベルト毎時です。

早くも「高すぎる」と異論も出ているようです。

事程左様に、「原子力立国」を国策として進めてきた国が、こういう事態になったときの対応を何も考えていなかったために、各自治体があれこれ数字を出さざるをえないので、いちばん困惑するのは住民です。国に追従してきた県の責任も重大です。

一般市民の平常時での被ばく限度量(ガマン限度)は、自然界からの放射線量(日本人平均1.5㍉シーベルト)と医療行為による放射線量(日本人平均2.25㍉シーベルト)をのぞき、年間で1㍉シーベルトとされています。

今、毎日発表されている「環境放射線量」は、自然界からの放射線量と原発事故による放射線量を合わせた数字です。

そうすると、平常時での年間自然放射線量(1500マイクロシーベルト毎時)と年間ガマン放射線量(1000マイクロシーベルト)を足して、1年間で割ると

(1500+1000)÷(24時間×365日)=0.285マイクロシーベルト毎時

となるのですが、この数字との関係はどうなるのでしょうか?

人が住む地球上で、自然放射線量が年間10㍉シーベルトのブラジルのガラパリでは、

(10000+1000)÷(24時間×365日)=1.256マイクロシーベルト毎時

となります。

これらの数値と、外部被ばく・内部被ばく、食品による内部被ばくの数値との関係がまったくわからないまま、今を迎えてしまっているのだと思います。