県議団会議でした。当面の日程や行動を確認してから、今月15~21日に県議会海外行政調査団の一員として訪米し、スリーマイル原発などを視察してきた宮川えみ子さんの報告を受けました。

その後、団長に報告したいと病院局から連絡があり、せっかくみんながそろっているので5人で聞きました。「県立病院における不適切な会計処理事案について」ということでした。

県立病院統廃合の一環として、閉院させた(旧)会津総合病院の医療機器などの不用品搬出、核医学装置解体搬出などの残務処理業務について、契約手続きを経ずに発注していて経費の未払いなどが発覚した、ということでした。

私には、県民の健康を守るべき医療から県が撤退する恥ずべき姿勢の反映のように思えてなりません。憲法25条は国だけでなく、行政全般の指針であって、これをないがしろにすることは職員の士気にかかわることは言うまでもないことだと思います。

午後いちばんには県議団事務局を含めて3組で1時間ばかり庁内をまわり、「しんぶん赤旗」購読を職員のみなさんに勧めました。地元地域で歩く時と同様に、なぜ「赤旗」を読んでほしいかを切せつと訴えます。

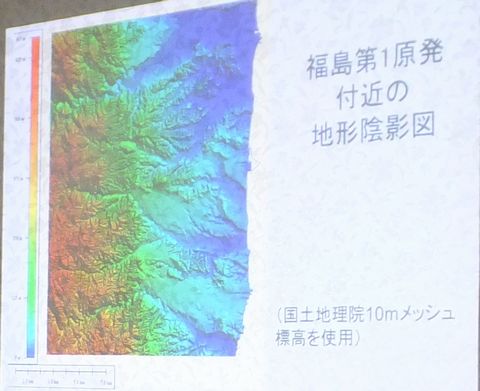

控室にもどってからは、きょう報道されていた、福島第一原発4号機の燃料取り出し計画にかかわって、原子力規制委員会委員長自身が「使用済み燃料には大量の核分裂生成物やウラン、プルトニウムが閉じ込められている。取り出し作業で被覆管が壊れて出てくるのは怖い」「汚染水以上に心配だ」と語っていることから、県としてこの計画をどう聞いているのかを担当部署から聞きました。

当たり前ですが、県職員としても、規制委員会委員長のコメントがある以上、いったいどういうことなのか、との思いを抱きながらの説明を受けました。

夕刻近くになってから、東電職員が「1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況」について、報告に見えました。

これらを前後して、12月定例県議会での質問内容についても概略検討です。