「社会保障と税の一体改革」は、なにも野田政権になって突然出てきたわけではありません。

自公政権時代の福田内閣が08年1月に設置した「社会保障国民会議」で打ち出され、麻生内閣が09年4月に設置した「安心社会実現会議」で継承され、政権交代後、菅内閣のもとで10年10月に立ち上げた「政府与党社会保障改革検討本部」がふたたび拾い上げ、11年1月の内閣改造で与謝野馨氏を入閣させ、「社会保障改革に関する集中検討会議」を設置して、消費税引き上げに突っ走る体制を整えていたのでした。

自公政権時代は、それまでの「小泉構造改革」があまりにひどく、非正規雇用の増大、ワーキングプア層の激増で、そのまま構造改革を続けると、政権の不安定化を招き、構造改革政治を進められないと判断し、社会保障的施策も発動し、社会保障支出と消費税増税をワンセットにし、構造改革政治を続行させることがねらいでした。

そのつもりが民主党にもあったことは、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会『中間整理』」(10年12月)が社会保障を「切り下げるという選択肢は断固として排除」と言っていることでもわかります。

そして大震災。

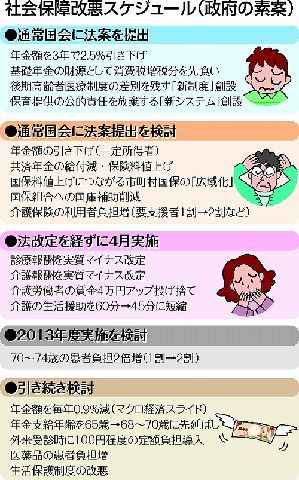

政府の復興構想会議で、復興財源に消費税をあてる議論が先行し始めると、社会保障のために消費税増税を、とする「集中検討会議」の思惑は危うくなり、消費税引き上げ分を社会保障関係で独占することを正当化するには、社会保障費用もいっそう「身を切る」方向に転じたわけです。

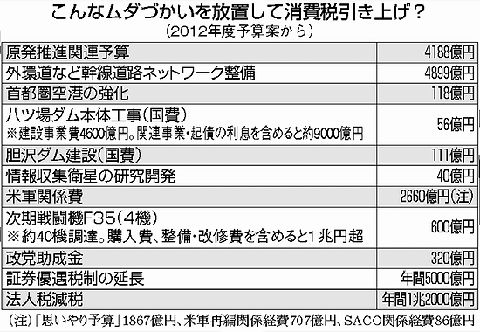

そういうわけで2011年6月30日の「社会保障・税の一体改革成案」は、「社会保障の安定財源確保と財政再建の一体改革」、要するに、社会保障の強化はしりぞくどころか後退させ、消費税増税だけになったわけです。

しかもごていねいに、というか「まことに寛容にも」、法人税率引き下げも明記されました。

自公政権時代の財界の野望を、民主党政権になって、表向きも中身も、庶民をいっそう痛みつける形で実現させようというわけです。

(『新たな福祉国家を展望する』26㌻~32㌻を参照しました)