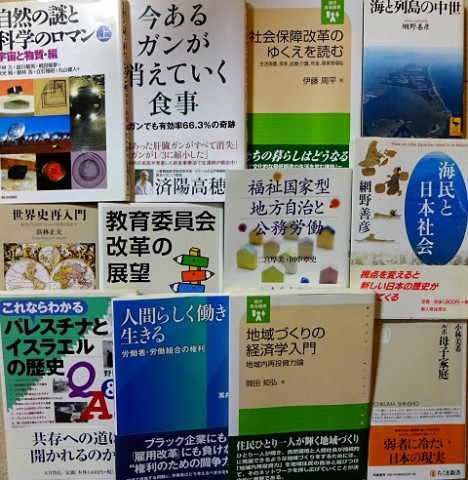

すでに師走ですが、先月(11月)後半に、入院ベッド上で読んだ本の記録です。私のただの記録ですので勘弁してください。お勧めするわけではありません。

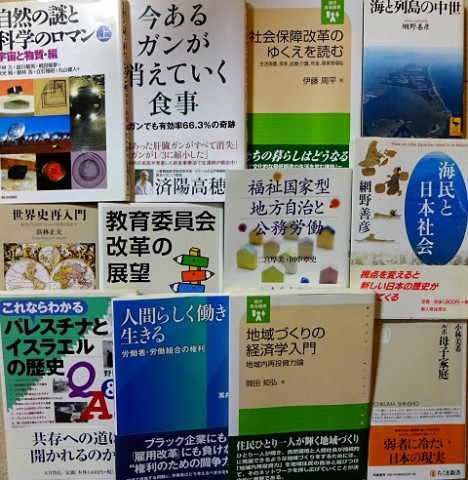

『自然の謎と科学のロマン㊤ 宇宙と物質・編』(新日本出版社)は、雑誌『前衛』02年7月号~03年10月号連載をもとに10年前に発刊された本です。この中にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章さんの「ニュートリノの謎にいどむ」が掲載されていて、「しんぶん赤旗」の連日の広告に触発され、家の戸棚から取り出してもらいました。

『世界史再入門』(浜林正夫著、講談社学術文庫)。原本は91年発行で、08年の文庫化で「第8章 二一世紀はどういう世紀か」が加筆されています。民族の自立や生産力の発展を民主主義とのかかわりでとらえなおすことと、日本に民主主義を根づかせることを世界史との関連で位置づけることとは不可分、と著者は言います。

『社会保障改革のゆくえを読む』(伊藤周平著、自治体研究社)。「社会保障・税一体改革」の本質から説き起こし、安倍政権の社会保障改革の考え方、個別分野の問題に切り込み、望ましい改革方向を提示します。

『今あるガンが消えていく食事』(済陽高穂著、マキノ出版)。がん闘病の先輩が勧めてくれました。「ガンと食事」の関連について、消化器外科が専門の著者による研究成果や治療体験が語られます。

『人間らしく働き生きる 労働者・労働組合の権利』(萬井隆令[よろい・たかよし]著、学習の友社)。「法律論争をする疑似体験をしてもらう工夫」もしている権利のためにたたかう本です。

『教育委員会改革の展望』(藤森毅著、新日本出版社)。“残った”教育委員会、そして教育委員会発足時から今回の改定によっても変わらない「3つの根本方針」、新たに設けられた新「教育長」、「大綱」、「総合教育会議」。どうとらえ、どう展望するか。私は昨年の12月県議会でそのさわりに触れました。

『福祉国家型地方自治と公務労働』(二宮厚美・田中章史著、大月書店)。以前にも紹介したのですが、若い公務員の2人が一緒になるというのでつい。「階級制」「公共性」「専門性」を地域の現場で発揮し、新しい公務員の姿を明らかにしよう、という呼びかけの書でもあります。

網野善彦さんの『海と列島の中世』(講談社学術文庫)、『海民と日本社会』(新人物往来社)。前者が1986~90年、後者が94~97年の講演記録。海の交通路を通して開かれた列島の姿を浮き彫りにする網野史学の世界です。

『地域づくりの経済学入門』(岡田知弘著、自治体研究社)。「地域内再投資力論」を副題に05年に発行された本です。地域の持続的発展と住民自治の結合の大事さが、各地の実践から裏付けられます。そしてこれからの地方自治の姿が示されます。

『ルポ 母子家庭』(小林未希著、ちくま新書)。ルポの中にさまざまな統計資料の数値を織り交ぜて現実を補強しつつ、母子問題は、男の問題であり、育てられる子どもの問題であり、人権問題であることを訴えます。

『これならわかる パレスチナとイスラエルの歴史Q&A』(野口宏著、大月書店)。10年前の本。宗教や聖書の記述に紛争の原因を求めるのではなく、人と人との争いの原因は事実そのものの中にある、という立場で書かれます。その事実そのものが複雑に絡みあっているようで、私にはなかなか解きほぐせずにいるのです。