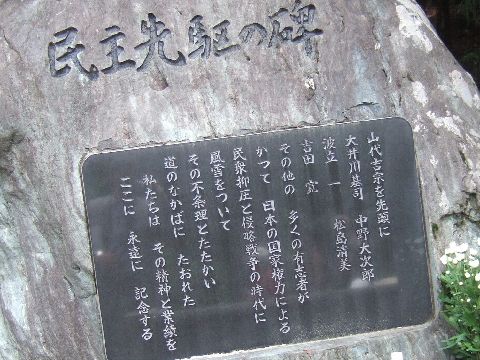

民主先駆の碑前祭がありました。このいわき市にも、第2次世界大戦前から世の不条理とたたかった人びとがいます。

こうした先人たちの意志を継ぎ、不条理をただすのが今に生きる私たちの責務だと私は思っています。

直近の不条理は、「ないない尽くし」のなかでの首相による原発再稼動表明であり、消費税増税に「命をかける」姿勢です。

先人たちは、思想の自由も表現の自由も政治的自由も抑圧されたなかでの不条理とのたたかいでしたが、いまや、「民主主義」が当たり前とされるなかでの不条理です。

怒りをもって、たたかう意志を固めあいたい、と訴えました。

その後はすぐそばの湯ノ岳山荘を会場に、小野賢二さんが「南京大虐殺と原発大爆発」をテーマに講演。南京大虐殺当時、「福島県・第65連隊」に属していた人びとに直接会って話を聞いたり、「陣中日記」を掘り起こした小野さんだけに、事実に迫る迫力でした。

午後は、昨年の大震災後、県議選の数か月前に不治の病で70歳で亡くなった、かつての党いわき地区委員長だった「結城信重さんを偲ぶ会」。

私は直接的な接点はなかったのですが、私が県議候補になった2002年には党県委員会の役員を務めていて、時どきお会いしていました。

党中央委員会の仕事をされていたこともあり、市内ばかりでなく、全国から結城さんを慕うかたがたがそれぞれの思いを語ってくれ、やっぱり、こうした先人の意志を継ぐことの大切さをかみしめました。