県議団として南相馬市をたずね、桜井勝延(かつのぶ)市長と懇談しました。

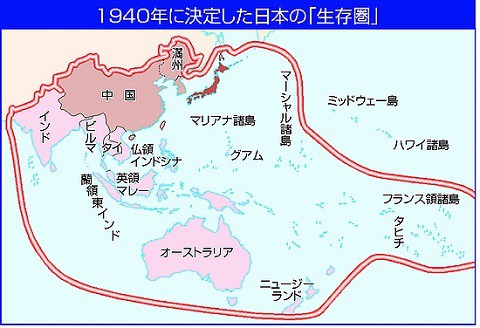

全町避難の浪江町(なみえまち)北部に位置する南相馬市は、2006年、中央部の原町市、南部の小高町、北部の鹿島町が合併して生まれた市です。

現在、小高区の多くが避難指示解除準備区域、内陸に向かって居住制限区域、帰還困難区域に分断、原町区も一部が居住制限区域・避難指示解除準備区域とされ、鹿島区の避難解除区域とあわせ、一つの市で4つの区域に分断されています。

7万人余りの人口ですが、1万1千人強が市外・県外に避難しています。

こうした実情のもと、同じ市民がこの地域分断によって、賠償や除染、除染に伴う仮置き場設置(地代)、高速料金、各種公的保険料・利用料・医療費負担で現実に分断されています。

まさに国策による「差別」であって、差別による不利益解消はまさに国の責任で実施すべきです。

また、国主導のイノベーション・コースト構想においても、たとえば廃炉にかかわるロボット産業育成とは言われているものの、地元中小業者にはプレゼンテーションの機会すら現時点では与えられていない、とのこと。このイノベ構想が、地元の産業育成・雇用拡大につながるものなのかどうかすら見えません。

懇談後、私は南相馬市立総合病院に高校同級だった医師をたずねました。市長との懇談でも訴えられた看護師不足はやはり深刻で、230床の許可病床のうち154床しか稼働できていない現実です。脳卒中センター新設による増床計画があり、看護師確保は喫緊の課題なのですが、処方せんが見当たらない、と頭を抱える現実。

いわきにもどってからは、いわき市議会全会派の呼びかけによるイノシシ被害対策に係る意見交換会に参加しました。

2つの自民党会派の1つの志帥会(しすいかい)の呼びかけですが、行政側から農林水産省、環境省、県生活環境部、県いわき振興局からも対策にかかわる施策の説明があり、また、市内猟友会、農業関係者から被害の実情や要望も出され、きわめて有意義な機会でした。

農業者から「被害と言ったレベルでなく、災害だ。有効な対策を講じてほしい」といった訴えが現状を象徴しています。