間があいてしまったのですが、けさの7時50分から8時10分過ぎぐらいまで、わが家の近くの「定時定点」場所で朝の街宣。きょうはひとりで実施です。

車のクラクションを鳴らしてくれる人、運転席から手を振ってくれる人、運転席で会釈してくれる人、あいさつしてくれる自転車通学の高校生。

申し訳ない気持ちにかられるぐらいでした。ほんとうにみなさん、ありがとうございます。

いわき市私立幼稚園PTA連合会大会に来賓参加しました。今回で第26回を迎えました。初めての参加です。

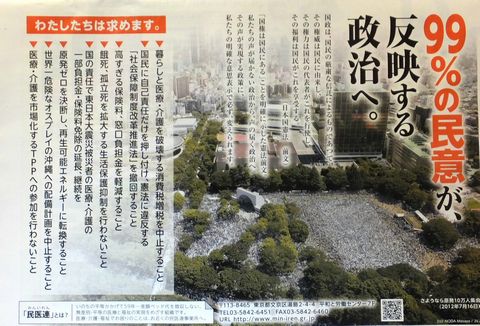

市政に対し、保護者の教育費負担の公私格差是正、継続的な健康調査、私学助成の充実と拡充、就学前幼児に関する業務窓口一本化を求める要請や決議が確認されましたが、市政にとどまらない課題であることは言うまでもなく、私たちも県や国に働きかけ続けています。

県合同庁舎内の県相双保健福祉事務所いわき出張所に寄り、仕事の現況や課題などについてお聞きしました。

その近所の知り合いの事業所にも寄り、話を聞きました。社屋が大規模半壊で、更地にしたあとやっと建築が始まりましたが、「けっきょく借金で建てざるを得ず、これからまた20年働き続けますよ」と。

その明るく楽天的に語る姿に救われるのですが、「いったい行政は何のためにあるの?」の根本的疑念と怒りも語ってくれました。