私の個人的記録なのでかんべんしてください。

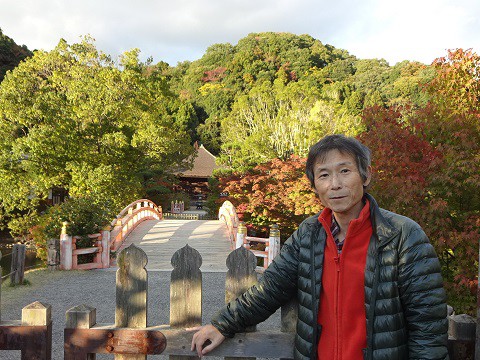

9月議会中から、耐えられないわけではない腹痛を抱え込み始め、病院に泊まる機会があった9月下旬から10月末までのベッド上での読書。

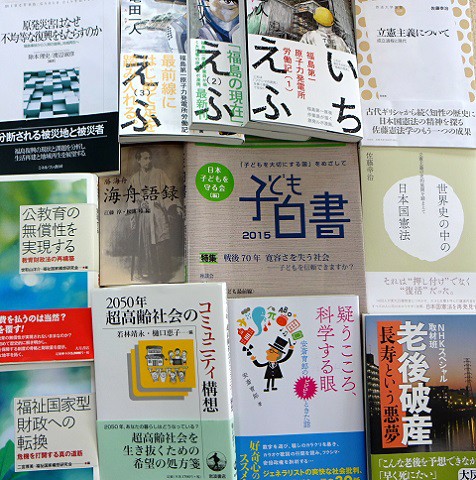

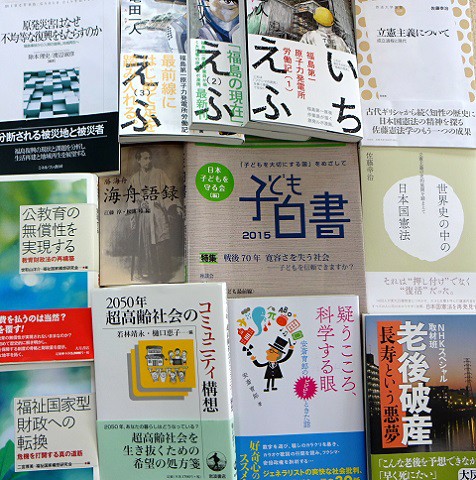

『原発災害はなぜ不均等な復興をもたらすか』(除本理史・渡辺淑彦編著、ミネルヴァ書房)。原発事故による被害者の生活再建と地域再生の課題について多角的に論じます。いずれも道半ばであり、闘いが続きます(再掲でした)。

『疑うこころ、科学する眼』(安斎育郎著、かもがわ出版)。原発事故に向き合い続け、福島にも足を運び続け、あちこちに書き綴ったエッセイ30話。

『公教育の無償性を実現する』(世取山洋介・福祉国家構想研究会編、大月書店)。公教育にかかわって私費負担のあまりの大きさなど、憲法に基づく教育条件整備上の法制度に山ほどの課題があることに改めて驚かされます。

『老後破産』(NHKスペシャル取材班、新潮社)。身近に広がりつつあることは間違いありません。

『2050年 超高齢社会のコミュニティ構想』(若林靖永・樋口恵子編、岩波書店)。生協総合研究所が立ち上げた「2050研究会」が、「すべての小学校区」「元気な高齢者」「集いの館」の3つを柱にした提言。

『福祉国家型財政への転換』(二宮厚美・福祉国家構想研究会編、大月書店)。福祉型自治体づくりとあわせた私のテーマと自覚しています。

『立憲主義について』『世界史の中の日本国憲法』はいずれも佐藤幸治著、左右社。「世界史…」は今年6月の「立憲デモクラシーの会」主催のシンポジウムでの講演記録。オビには「それは“押し付け”でなく“復活”だった。」とあります。「立憲主義…」はこの講演のベースとなっている著作。オビには「古代ギリシャから続く知性の歴史に日本国憲法の精神を探る佐藤憲法学のもう一つの成果」とあります。安倍反知性・反立憲主義集団への根底的批判と私は受け取ります。

『子ども白書2015』(日本子どもを守る会編、本の泉社)。1964年から出版し続け、今年度から新たな半世紀へのスタートとなる第一冊目。子どもをめぐる全体状況を視野に課題分析・政策提起する70を超えるテーマに感心。

『海舟語録』(江藤淳・松浦玲編、講談社学術文庫)。あるかたから読むよう勧められました。

『いちえふ 福島第一原子力発電所労働記1~3』(竜田一人著、講談社)。10月下旬に第3巻が発刊された原発作業員ルポ漫画です。作業員ならびに作業現場がありのままに描かれています。