原発事故被害が広がり、暮らしと生業の先が見えないなか、国と東電の責任ある対策が必要なことは言うまでもありません。

これに加え、私が今ものすごく危惧しているのが、社会保障と税の一体改革による福島県への影響です。

それは、政府が、「一体改革」で示した医療・介護再編シナリオを「今後の施策の根幹」に位置づけ、都道府県医療計画・医療費適正化計画を通じ、医療給付費抑制を一層強化しようとしているからに他なりません。

一般病床に狙いを定めてベッド数を削減し、ベッドの稼働率を高めさせて平均在院日数を短縮し、入院患者数を減らし、患者の早期の地域復帰・家庭復帰を図るとしていますが、その地域医療は退院した患者を受け止めることが困難なばかりか崩壊状態です。

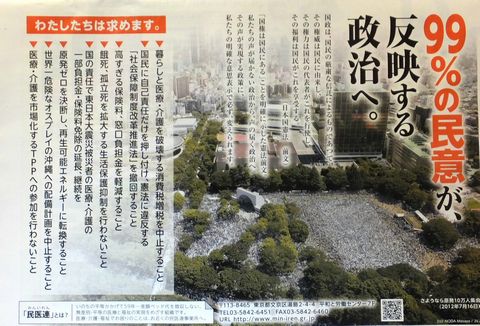

小泉構造改革で2003年から08年まで毎年2200億円、02年の3000億円、08年の230億円を加えて8年間で8兆3630億円の社会保障への公費を削った政治を、民主党政権が法律で明文化したのが「一体改革」の社会保障制度改革推進法です。

要するに、財源を消費税にする、給付は個人の負担に見合ったものに限る、自助・共助を基本に家族相互の助け合いを基本にする、というのがこの法律の基本です。

すべての国民の生存権保障を国に命ずる憲法25条はおろか、この25条に加えて13条・14条・29条からも導かれる所得再配分や資産課税などにより、応能負担原則で財源を確保する国家のあり方の基本にも反します。

今、地方の医療提供体制に求められるのは、在宅医療を支える医療機関全体の底上げを図り、診療所や中小病院が日々実践している早期発見、早期治療、慢性疾患管理を確実に評価することで、地域医療の基盤強化につなげることです。

福島からこうした医療を県の責任で発信しなければなりません。