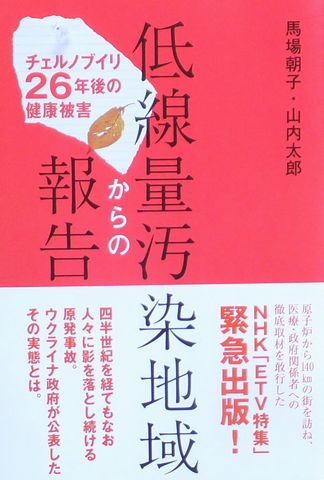

『低線量汚染地域からの報告』(馬場朝子・山内太郎著、NHK出版)を読みました。

NHK「ETV特集」緊急出版! と銘打たれています。

2008年には、チェルノブイリ原発事故後の除染作業者の白血病と白内障、それに小児甲状腺がんだけを原発事故の放射線の影響と認める報告書が、「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(UNSCEAR;アンスケア)から公表されました。

一方、昨年4月、ウクライナ、ロシア、ベラルーシ3国の政府関係者、IAEA(国際原子力機関)などの国連の諸機関、G8、EUの首脳が集まって、原発事故から25年が経ち、事故収束へ向けて話し合う「キエフ国際科学会議」が開かれ、「チェルノブイリ事故から25年 未来のための安全」と題した「ウクライナ政府報告書」が発表されました。

この政府報告書では、体中のありとあらゆる組織の病気が記され、これらの病気が原因で被災地の人々の健康は事故直後と比べ、著しく悪化していることが指摘されました。

限定的な影響しか認めない国際機関、数え切れないほどの多くの疾患を認めるウクライナ政府。

本書では、チェルノブイリ原発から南西に140km離れたジトーミル州コロステン市を中心に、医療関係者、政府関係者、住民を取材し、テレビ報道されたその実態が文字にまとめられています。

原発事故は、被災者という立場からすべての人が脱することができたときに終わるのです。

そのことを日本政府はシカと心してほしいと思います。