先日、浜通り医療生協の支部総会後の勉強会に準備したレジュメを掲載します。

「憲法にそむく政府がえがく社会保障」に関しては、自治体研究社『地域医療を支える自治体病院』の伊藤周平・鹿児島大学教授の文章、「人権保障としての社会保障再生へ」の「介護での当面するいわき市に対する私たちの要求」に関しては、同じく『改定介護保険法と自治体の役割』の日下部雅喜・大阪社会保障推進協議会介護保険対策委員の文章を大幅に参照させてもらっています。

憲法に関しては、この10年間ほどの私の憲法学習の蓄積と思ってもらえるとありがたいです。「私たちがめざす社会保障原則」や「国に対する要求」は全日本民主医療機関連合会(民医連)のここ10数年来の諸文書を参照しています。

要するに、私がここ10数年間に学んだパッチワーク作品です。14ページにわたる資料は割愛です。

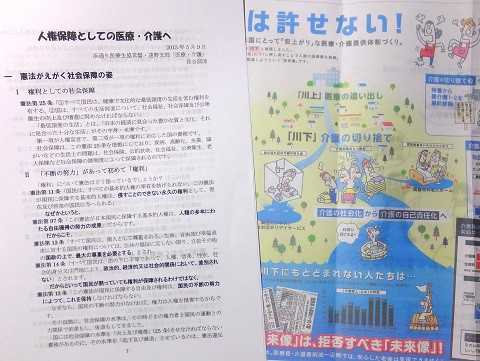

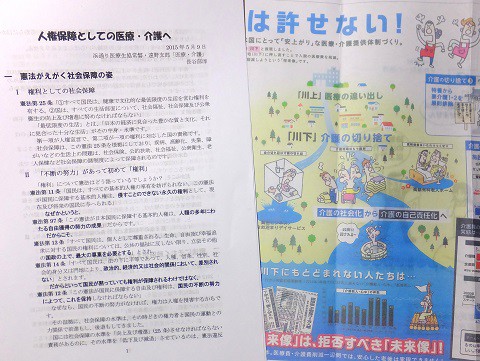

人権保障としての医療・介護へ

一 憲法がえがく社会保障の姿

Ⅰ 権利としての社会保障

憲法第25条「①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

「最低限度の生活」とは、「日本の経済に見合った豊かな質と文化、それに見合った十分な生活」がその中身・水準です。

第一項が人権宣言で、第二項が一項の権利に対応した国の責務です。

社会保障は、この憲法25条を根拠にしており、疾病、高齢化、失業、障がいなどの生活上の問題は、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、老人保健など社会保障の諸制度によって保障されるのです。

Ⅱ 「不断の努力」があって初めて「権利」

「権利」について憲法はどう語っているでしょうか?

憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」

なぜかというと、

憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」だからです。

だからこそ、

憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とされ、

憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされます。

だからといって国民が黙っていても権利が保障されるわけではなく、

憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」

なぜなら、国民の不断の努力がなければ、権力は人権を侵害するからです。

その証拠に、社会保障の水準は、その時どきの権力者と国民の運動との力関係で前進もし、後退もしてきました。

国には社会保障の水準を「向上及び増進」(25条)させなければならない責務があるのに、その水準を「低下及び減退」させているのは、憲法違反ではありますが、権力者の力に国民の運動の力が押されているからにほかなりません。

「あなたまかせ」「行政まかせ」の意識がいちばんよくありません。

Ⅲ 平和と不可分な関係の社会保障

毎年5兆円近い税金がつぎ込まれている日本の軍事をめぐって話題が尽きません。とりわけ今、昨年7月の集団的自衛権行使容認を前提に、海外のどこの戦闘地域でも自衛隊が武器の使用ができる戦争立法化作業が進められています。

いったい、日本はどんな「国のかたち」をめざしているのでしょう?

憲法前文「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

「恐怖」とは、専制・暴虐・抑圧・暴力などをさし、その最大のものは戦争です。

「欠乏」とは、餓え・渇き・病・衰弱・極貧など、「貧しさ」をさします。

日本の国づくりの方向は、これらの「恐怖と欠乏から免れ」ることであり、その国家のいちばん大事な仕事は「平和のうちに生存する権利」を保障することです。

だからこそ、

憲法第9条「①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

と、世界に約束し、これとあわせて憲法第25条を用意したのです。

すなわち、第9条の平和理念(恐怖から免れる)と第25条の福祉理念(欠乏から免れる)は不可分であり、日本の国のかたちは「平和・福祉国家」です。

二 憲法にそむく政府がえがく社会保障の姿

公的責任を限りなく縮小して自己責任にゆだねる「社会保障」

・ 2012年8月22日 消費税増税法とともに社会保障制度改革推進法成立

○ 「安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図る」(第1条)

・ 2013年8月6日 社会保障制度改革国民会議「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」(「国民会議報告書」)

○ 社会保障の中心を社会保険に置き、社会保険制度の特徴を「保険料を支払った人にその見返りとして受給権を保障する仕組み」

○ 「高度急性期から在宅医療までの一連の流れ、容態急変時に逆流することさえある流れにおいて、川上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患者の受入れ体制の整備という川下の政策と同時に行われるべきであり、川上から川下までの提供者間のネットワーク化は新しい医療・介護制度の下では必要不可欠となる」

・ 2013年12月5日 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(「プログラム法」)

○ 政府の役割は、「個人の選択を尊重しつつ、個人の健康管理、疾病の予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な健康維持増進への取組を奨励」(第4条2項)し、「個人の選択を尊重しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組み等の検討等を行い、個人の主体的な介護予防等への取組を奨励」(第5条1項)すること。

(1997年成立の介護保険法にはすでに「国民は、自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」(第4条1項)と国民の健康保持増進義務を定めていた)

(ちなみに今回、医療法にも「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性について理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない」(第6条の2)と国民の責務が定められた)

○ そのうえで、医療提供体制、医療保険制度・保険料、医療保険給付、介護保険制度の「医療と介護の一体改革」の「プログラム」を示した。

(なお、法成立の翌日12月6日には改定生活保護法・生活困窮者自立支援法・特定秘密保護法が成立)

プログラム法に基づき、2014年~2017年にかけ、順次、社会保障制度改革のための関連法案が国会提出

・ 2014年6月18日 医療法、介護保険法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法など19本を一括した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(「医療・介護総合法」)がプロクラム法具体化第一弾として成立

・ 2014年6月24日 安倍政権は「経済財政運営と改革の基本方針2014』(「骨太の方針」)を閣議決定し、社会保障費について「いわゆる『自然増』も含め聖域なく見直し、徹底的に効率化・適正化していく」と抑制方針を明記し、消費税増税と社会保障費削減の両面政策宣言。

・ 同日閣議決定した「規制改革実施計画」では、「患者申出療養」創設を打ち出し、なし崩し的な混合診療拡大の方向。

・ 2015年3月3日 国民健康保険法、健康保険法、高齢者医療確保法などを一括した「医療保険制度改革関連法案」を閣議決定。4月14日に衆院本会議趣旨説明、17日から委員会審議、24日に委員会可決(自民、公明、維新)、28日に衆院本会議可決(自民、公明、維新、次世代)。

三 人権保障としての社会保障再生へ

Ⅰ 医療・介護要求の特徴と私たちがめざす社会保障原則

医療・介護に対する要求は、ほかのサービスと比較して、多くの特殊的な特徴を持っています。

① 1人ひとりの個別性が強く、画一的に扱うことは困難なこと

② 健康促進・予防・治療・リハビリテーションという総合的な内容をもつこと

③ いつどこで病気になるか不安であり、いつでもどこでも対応できることが必要なこと

④ 支払い能力とは関係なく病気になりうるので、支払い能力に応じて治療を受けるという商品経済・市場原理が働きにくいこと

⑤ 患者本人が判断しづらく、専門家を通じて判定されること

⑥ 対象が人間であり、個人の尊厳が尊重されなければならないこと

などです。

したがって、医療・介護は、基本的人権の尊重を基礎に、すべての人を対象とし、非営利的で社会的に共同で利用・消費する公共性をもっており、その保障は社会保障の重要な構成部分です。

そこで私たちは、つぎの社会保障原則を提示します。

① 医療・介護は、国民の基本的権利であり、国の義務であることを、実施通達まで明確に定めること

② いっさいの差別を許さず、公平・平等に保障されること。保健・予防を含めた包括的で最善の水準が、地域にへだたりなく提供されること

③ 財源は国と企業の責任でまかない、受療に必要な費用は原則無料とすること。負担を求める場合には、保険料・窓口負担などに減免制度を充実させ、応能負担原則を貫くこと

④ 制度の運営と管理を公開し、民主的に行なうこと。地域住民、関係団体、労働団体の運営への参加を保障すること。

⑤ 従事者の養成に国が責任をもつこと。医療・介護報酬は安全で安心なサービスの提供と関係機関の経営を保障するものであること

Ⅱ 国に対する私たちの要求

① 「必要な医療・介護が公的保険で受けられる」国民皆保険の本質を守り、充実させてください

② 安全・安心の医療・介護実現のために、診療報酬・介護報酬を引き上げてください

③ 医療・介護への公費負担を大幅に引き上げ、患者負担・利用者負担をなくしてください

④ 絶対的医師不足を解消し、先進国並みの医師数へ養成を急いでください

⑤ 看護師をはじめとした医療従事者・介護職員を大幅増員し、就労条件を改善してください

⑥ 世界に例を見ない「後期高齢者医療制度」を中止・撤回してください

⑦ 療養病床削減計画を中止してください

Ⅲ 介護での当面するいわき市に対する私たちの要求

① 総合事業への移行にあたっては、すべての要支援認定者に対し、移行後も、介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同じサービスが継続して利用できるようにしてください。

② 介護予防訪問介護・介護予防通所介護をボランティアなど「多様なサービス」に置き換えるのでなく、現行サービスを維持したうえで、「プラスアルファ」として新たなサービス・資源をつくる基本方向を堅持してください。

③ 現行相当サービスと「多様なサービス」とは役割が違うことを明確にし、必要に応じて併用して利用できるようにしてください。

④ 介護保険利用の相談の際は、被保険者の要介護認定の申請権を侵害するようなことはせず、要介護認定申請を案内し、「基本チェックリスト」による振り分けはしないでください。総合事業サービス利用を希望する場合でも、要介護申請を受け付けたうえで、地域包括支援センターへつなぐようにしてください。

⑤ 総合事業利用者のケアマネジメントでは、必要な訪問介護・通所介護は継続して利用できるようにし、期間を区切る「卒業」を押しつけるようなことはしないでください。

⑥ サービスの提供に必要な総事業費を確保してください。不足する場合は国・県に負担を求めるとともに、必要に応じ一般会計からも補てんし、地域支援事業の「上限」を理由に、利用者の現行相当サービスの利用を抑制しないでください。

⑦ 住民の「助け合い」を介護保険サービスの「受け皿」と位置づけるのでなく、現行サービス利用を前提に、さらに地域における支えあいや地域づくりを促進するものとして位置づけてください。

⑧ 新たな生活支援サービスなどは、現行の要支援者に限定せず、要介護者及び一般高齢者にも利用の門戸を広げてください。

⑨ 住民主体の「助け合い」の整備にあたっては、住民や各団体の要望を尊重するとともに、活動に必要な施設・設備を提供し、必要な経費については積極的に助成してください。

自治体は、「住民の福祉の増進」(地方自治法)という責務にふさわしく、国による一連の制度改変から患者・利用者を守る「防波堤」としての役割を発揮してください

以上です