午前中、学校法人昌平黌(しょうへいこう)の東日本国際大学、いわき短期大学、東日本国際大学附属昌平中学・高等学校の合同入学式に参加しました。

1966年にいわき短期大学を開学してから今に至る学校法人ですが、短大では幼児教育科・幼児教育科専攻科福祉専攻から幼稚園・保育所など、大学では福祉環境学部・経済情報学部から行政の各部署、民間福祉関係・企業などへ人材を輩出しています。

今年度から大学長はエジプト考古学者の吉村作治さんが就任しました。学長式辞で吉村さんは、新入生に対し、「卒業がほんとうのおめでとうで、きょうのおめでとうは半分」と言いつつ、「きょうはあ行だけ」と「愛校心、意欲、運、縁、恩」の大切さを語りました。わ行まで全部聞きたくなる話でした。

式辞の前の理事長告辞で、「目に見えるモノの復興の一方で、人間の心の復興や精神面での復興が忘れ去られてはいないか。私たちは心の復興を、人間力の育成を通して成し遂げたい」と言った趣旨の話をされました。

私が今年度県予算案に反対討論した根拠を裏づけてくれるような話で、「そうだよなぁ」と思いながら聞きました。

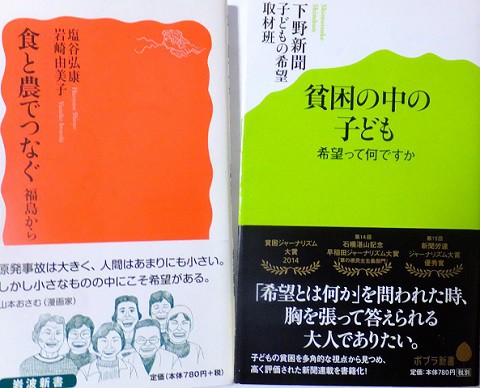

家にもどってからは、届いている各新聞・雑誌に目を通しました。戦争立法、消費税増税から1年、介護報酬削減と、とにかく安倍暴走政権への地方からの審判をきっぱりくだす思いがつのります。